par acaoh | Mai 3, 2017 | CULTURE, Histoire, Litterature

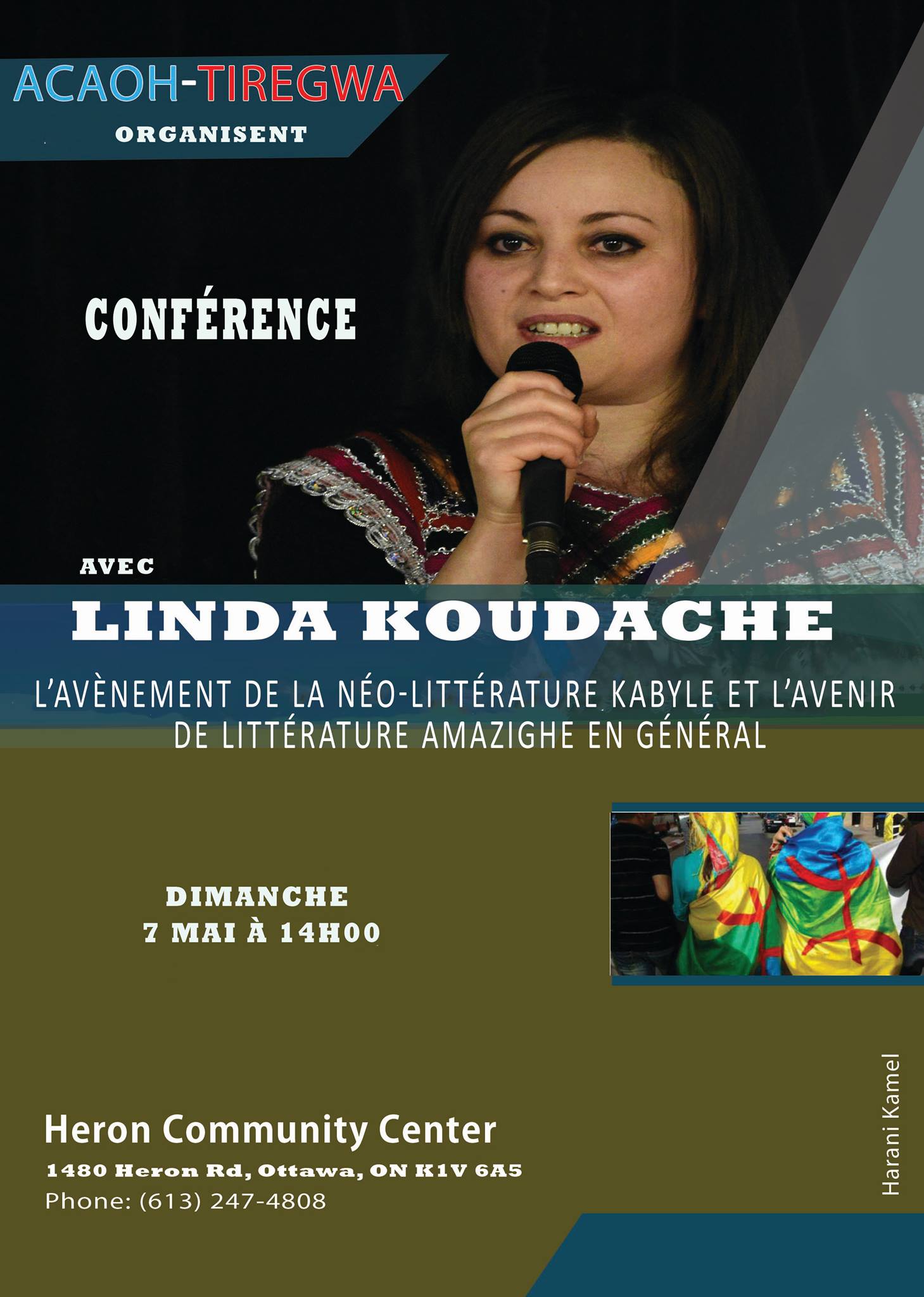

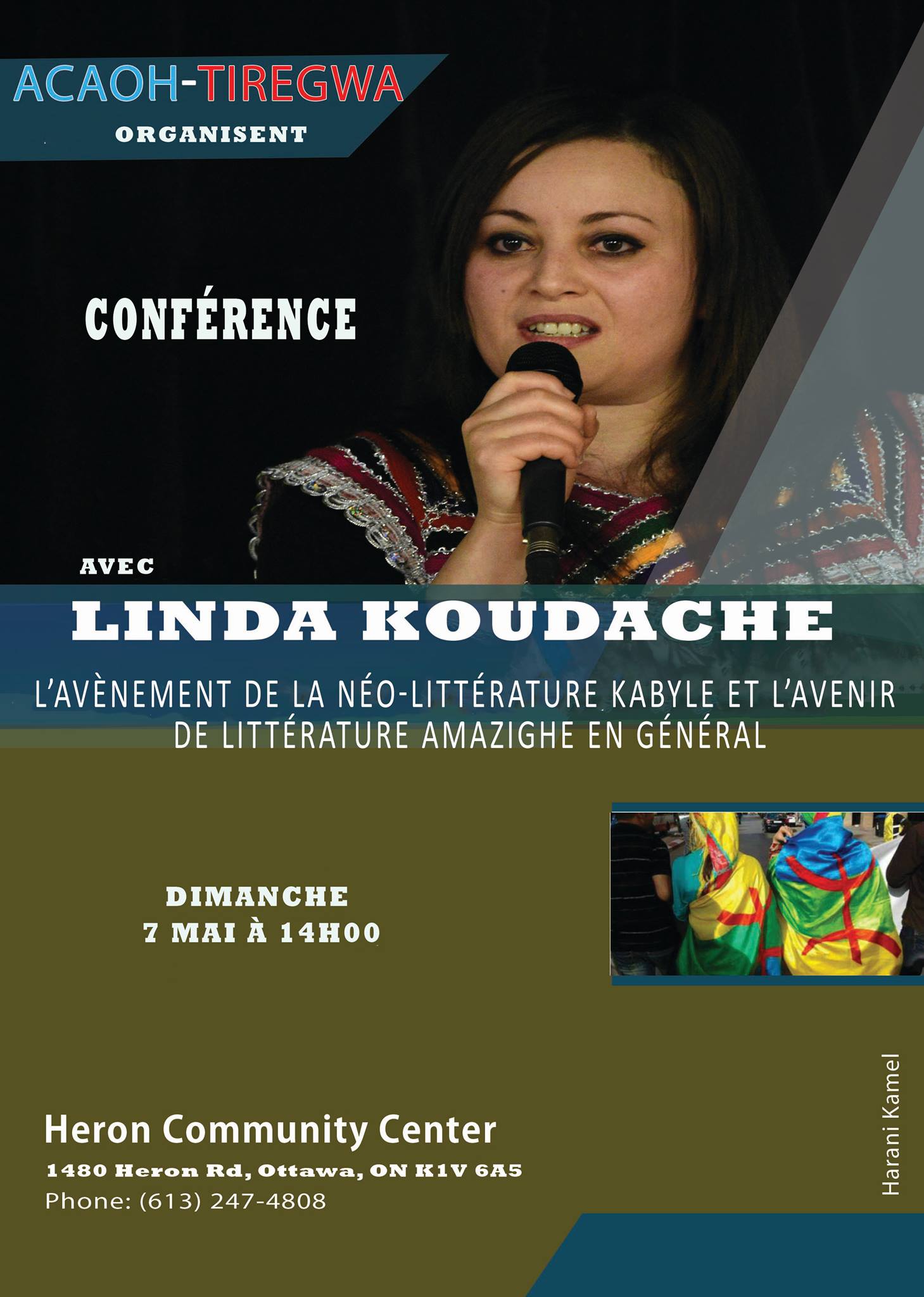

Conférence de Lynda Koudache 7 Mai 2017, 14h Masa Lynda Koudache est la première romancière kabyle en éditant son premier roman intitulé A3eciw n Tmes en 2009. Son deuxième roman, intitulé Tamacahut Taneggarut, édité en décembre 2016, a eu le prix Assia Djebbar de...

par acaoh | Mar 26, 2017 | Enseignement, ÉVÉNEMENTS, Litterature

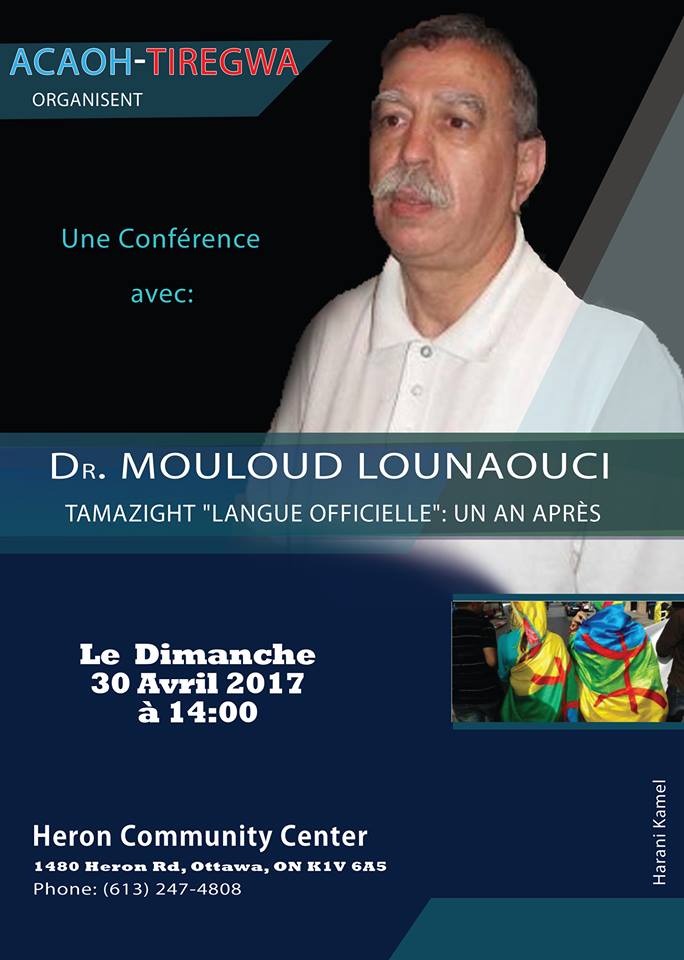

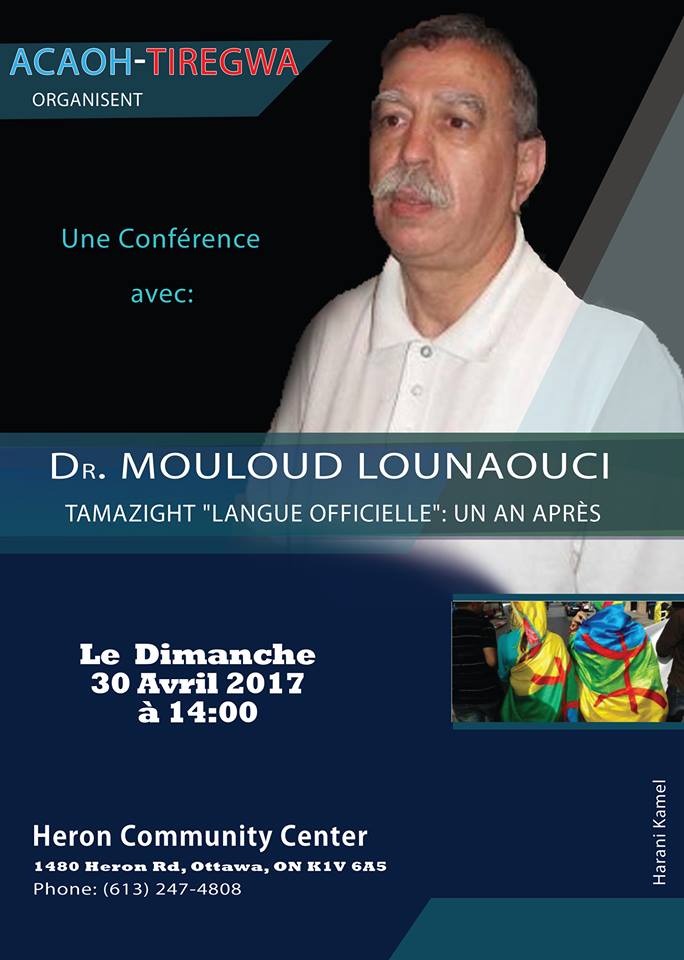

Dimanche 30 Avril 2017 Dr. Mouloud Lounaouci Thème Officialisation de Tamazight au Maroc et en Algérie: Etat des lieux Lieu Centre Communautaire Heron 1480 Heron Road, Ottawa

par acaoh | Mar 12, 2017 | CULTURE, Enseignement, ÉVÉNEMENTS, Litterature

Samedi 4 Mars 2017 à 14h Lieu Centre Communautaire Heron 1480 Heron Road, Ottawa Thème La femme kabyle: entre hier et aujourd’hui Biographie Madame Farida ZERAR a une formation en Éducation. Elle est enseignante de mathématiques au secondaire. Son intérêt pour...

par acaoh | Mai 12, 2016 | CULTURE, Litterature, Musique

par acaoh | Avr 5, 2016 | Litterature

La coureuse des vents est une œuvre romanesque qui nous raconte une histoire universelle de la condition humaine à partir des contextes locaux et particuliers divers. L’auteur traite dans un style poétique des questions qui soulèvent une ancienne et nouvelle...

par acaoh | Nov 21, 2012 | CULTURE, ÉVÉNEMENTS, Litterature

L’ACAOH, est heureuse de vous inviter à une conférence débat avec M. Boussad Berrichi, avec pour thème » Pourquoi faut-il parler et enseigner la langue kabyle-tamazight à nos enfants !? (Stratégies et perspectives) ». La conférence aura lieu Dimanche le 2...