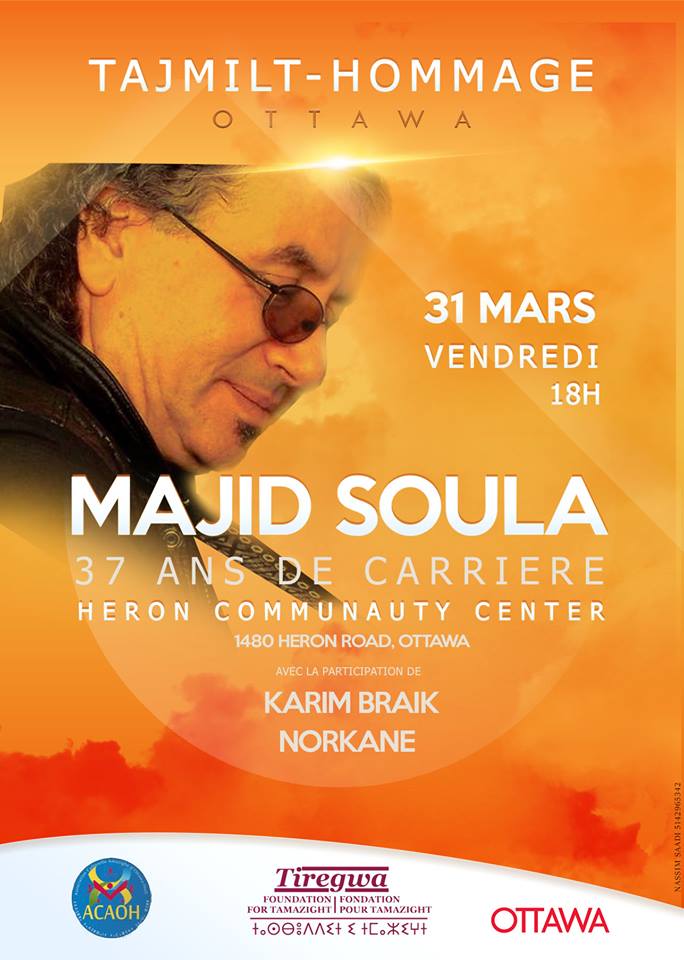

par acaoh | Mar 26, 2017 | ÉVÉNEMENTS, Musique

Vendredi 31 Mars 2017 à 18h Centre Communautaire Heron Majid Soula viendra pour la première fois en Amérique avec son orchestre comprenant un péruvien, un français, des amazighs de Tiaret, Oran, Bgayet et Tizi Wezzu. L’enfant de la prestigieuse vallée de la Soummam...

par acaoh | Mar 12, 2017 | Histoire, Musique

Cette année, l’ACAOH vous invite à venir en grand nombre pour célébrer Tafsut Imazighen le samedi 22 Avril 2017. Date: 22 avril 2017, de 19h à Minuit (Portes ouvertes à 18h). Où : MIFO (Mouvement d’Implication Francophone d’Orléans), 6600 rue Carrière, Orléans,...

par acaoh | Mai 12, 2016 | CULTURE, Litterature, Musique

par acaoh | Mar 6, 2013 | CULTURE, Musique

Idir, la légende vivante de la chanson moderne algérienne d’expression amazighe se produira le 15 mars prochain à l’Olympia de Montréal dans le cadre de la 21ème édition du festival du Maghreb. Il se produira également à Québec le 16 mars avant de partager un...

par acaoh | Fév 24, 2013 | ÉVÉNEMENTS, Musique

A l’oaccasion de la Journée de la Femme, l’Association des Berbères du Canada vous invite au concert de Massa BOUCHAFA et Kamel IGMAN à la Salle le Château de Montréal le samedi 9 mars 2013 à 20h.

par acaoh | Fév 20, 2013 | Musique

Vendredi 15 mars 2013 Configuration de la salle : Admission générale debout au parterre, sièges assignés au balcon Ouverture des portes: 19h Heure: 20h30 Tarifs (Taxes incluses, frais de services en sus): Régulier: 48$ pour billets en admission générale au parterre...