par acaoh | Fév 20, 2013 | CULTURE, Musique

FARID FERRAGUI pour la première fois à Montréal, le 30 Mars 2013. Le groupe Berbanya en première partie.

par acaoh | Jan 30, 2013 | CULTURE

Boussad Berrichi est docteur en Lettres de l’université de Paris. Etabli au Canada, il est professeur-chercheur dans le domaine berbère et la littérature comparée. Il est aussi l’auteur de Mouloud Mammeri, Amusnaw et l’éditeur scientifique des deux tomes de Mouloud...

par acaoh | Jan 25, 2013 | Histoire

Un almanach de 310 pages traitant des dates-clés de la Kabylie en particulier et de Tamazgha en général, rédigé et auto-édité par Yidir Azwaw, vient d’être mis gratuitement en téléchargement immédiat et ce depuis le 22 janvier 2013. Cette Chronologie fera...

par acaoh | Jan 20, 2013 | ÉVÉNEMENTS, Musique

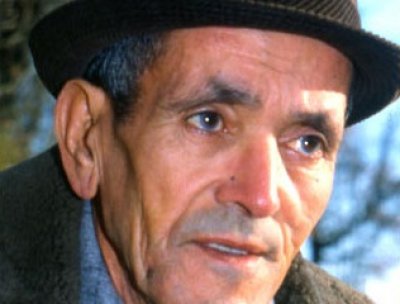

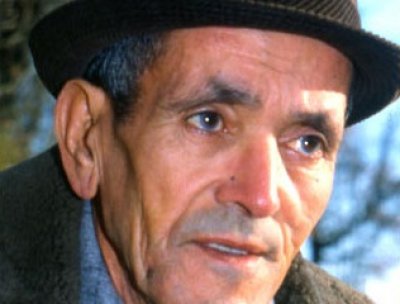

A l’occasion du 30ème anniversaire de la mort du maître de la chanson Kabyle Slimane Azem, la fondation Tiregwa, et pour la première fois en Amérique du nord, lui rend un hommage le Samedi 26 janvier 2013 à Montréal avec un programme riche qui comprend: Première...

par acaoh | Déc 18, 2012 | Histoire

Berrichi-1-3 by AcaohTV Berrichi-3-3 by AcaohTV Berrichi-2-3 by AcaohTV Reportage vidéo de ACAOH-TV sur la conférence-débat avec M. Boussad Berrichi ayant pour thème « Pourquoi faut-il parler et enseigner la langue kabyle-tamazight à nos enfants !? (Stratégies et...

par acaoh | Déc 17, 2012 | ÉVÉNEMENTS, Musique

Le grand chanteur KABYLE Akli YAHIATENE, accompagné de ses musiciens, donnera un concert à l’OLYMPIA DE MONTRÉAL. Ne ratez pas l’occasion d’assister, en live, au concert de l’un des artistes les plus populaires de la chanson...