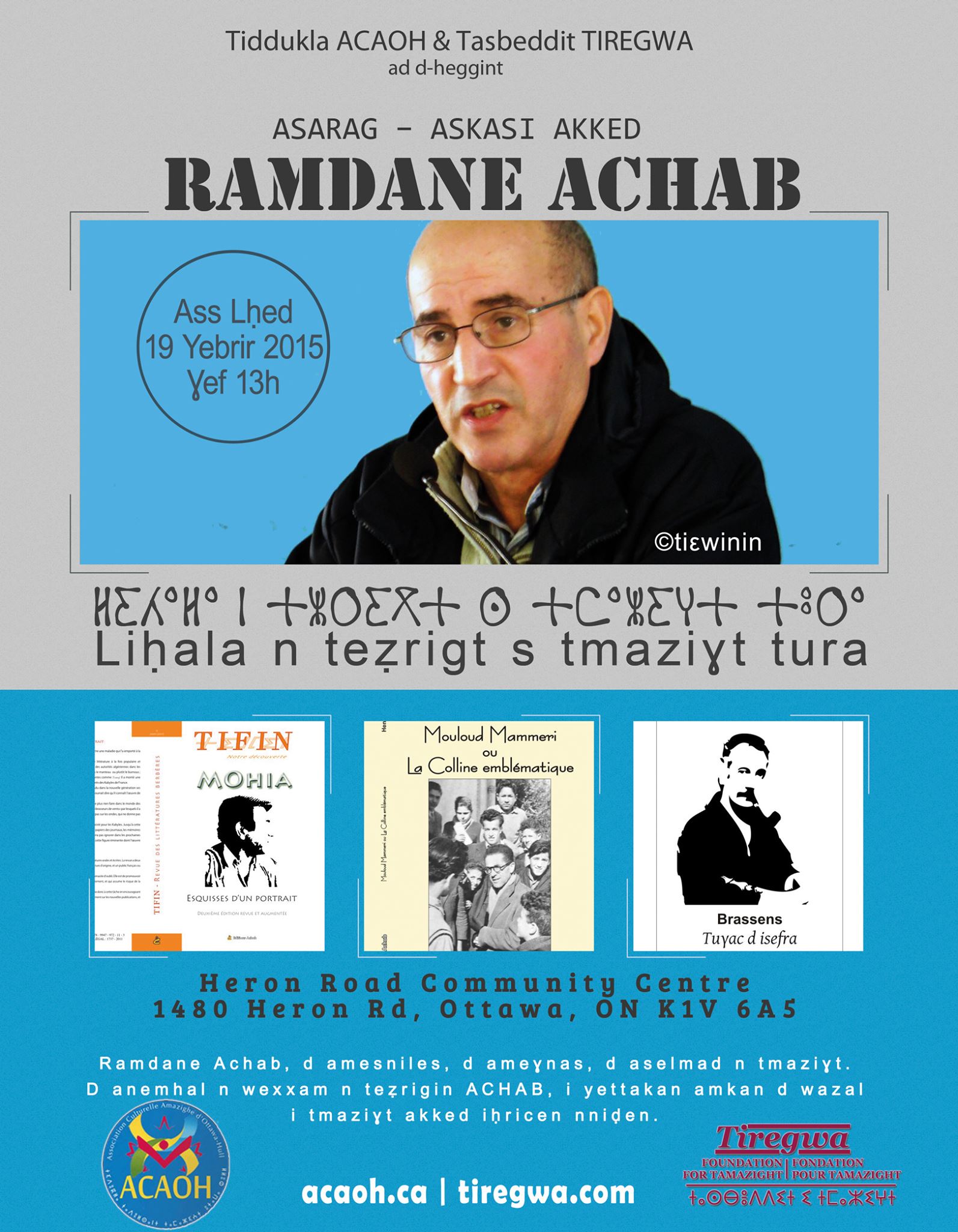

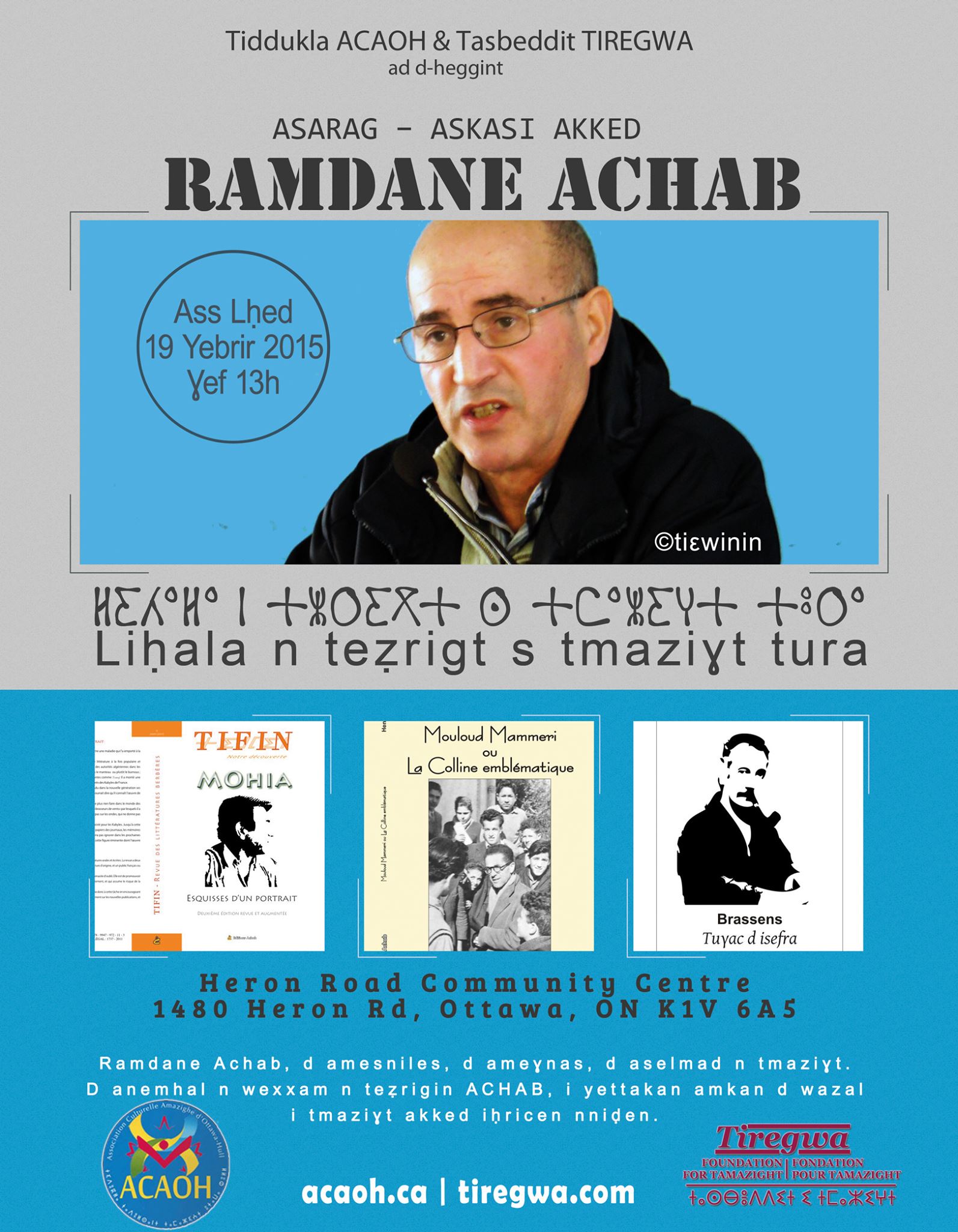

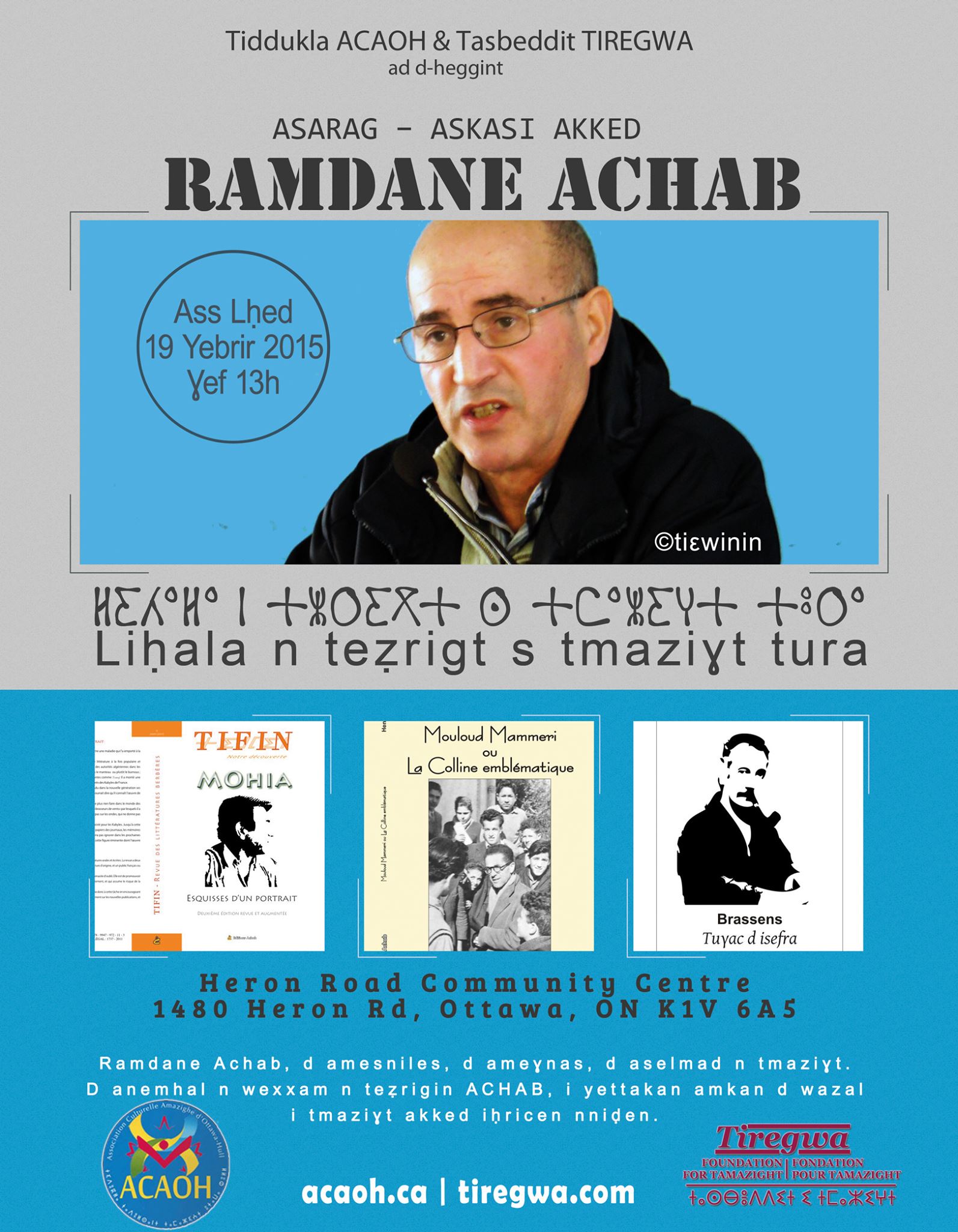

par acaoh | Avr 10, 2015 | CULTURE, ÉVÉNEMENTS

Ramdane Achab, linguiste et militant de la cause Amazighe, sera à Ottawa le 19 Avril 2015

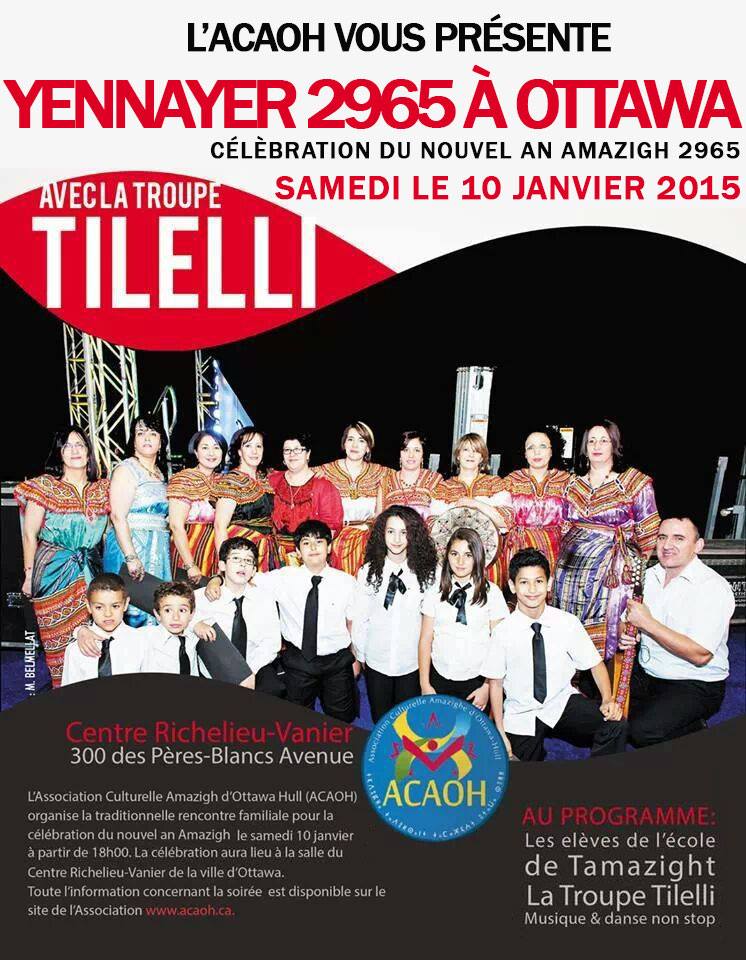

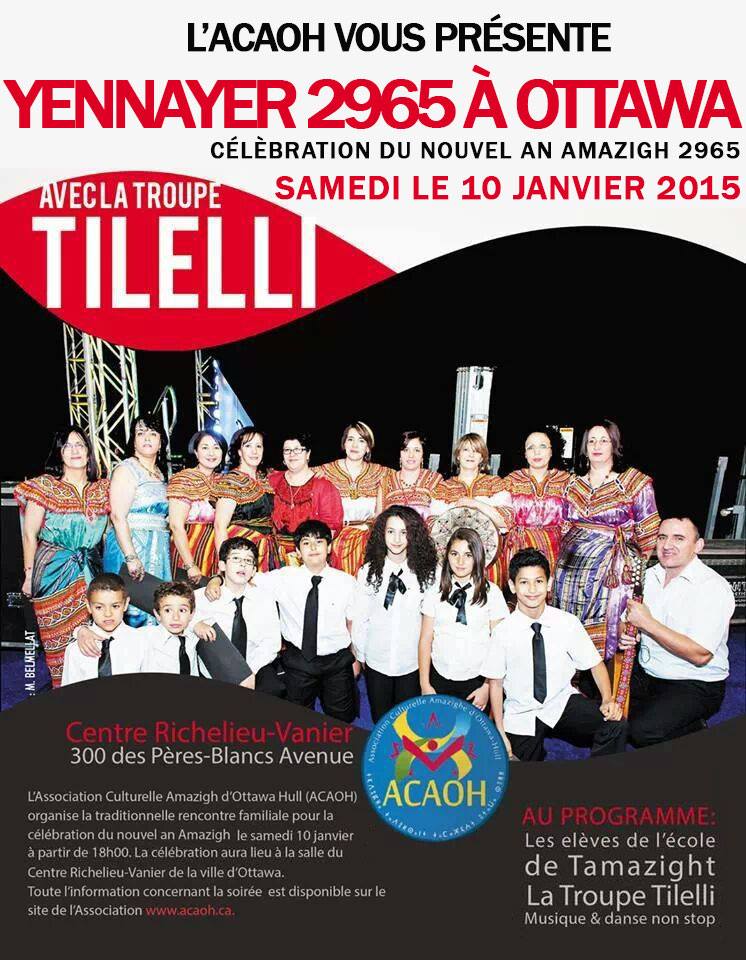

par acaoh | Jan 8, 2015 | CULTURE

Azul Fell-awen(t), À l’occasion de la célébration de Yennayer 2965 (2015), l’Association Culturelle Amazigh d’Ottawa-Hull organise une soirée artistique kabyle qui aura lieu le samedi 10 janvier 2015 à partir de 18h00 à la salle du Centre Richelieu-Vanier de la ville...

par acaoh | Mai 9, 2014 | CULTURE, ÉVÉNEMENTS

L’ Association Culturelle Amazighe d’Ottawa-Hull (ACAOH) et la fondation Tiregwa organiseront une semaine culturelle Amazigh (Afrique du Nord) du 24 et 31 Mai 2014. Durant cette semaine, il y’aura diverses activités culturelles dont une exposition sur la...

par acaoh | Mar 6, 2013 | CULTURE, Musique

Idir, la légende vivante de la chanson moderne algérienne d’expression amazighe se produira le 15 mars prochain à l’Olympia de Montréal dans le cadre de la 21ème édition du festival du Maghreb. Il se produira également à Québec le 16 mars avant de partager un...

par acaoh | Fév 24, 2013 | ÉVÉNEMENTS, Musique

A l’oaccasion de la Journée de la Femme, l’Association des Berbères du Canada vous invite au concert de Massa BOUCHAFA et Kamel IGMAN à la Salle le Château de Montréal le samedi 9 mars 2013 à 20h.

par acaoh | Fév 20, 2013 | Musique

Vendredi 15 mars 2013 Configuration de la salle : Admission générale debout au parterre, sièges assignés au balcon Ouverture des portes: 19h Heure: 20h30 Tarifs (Taxes incluses, frais de services en sus): Régulier: 48$ pour billets en admission générale au parterre...