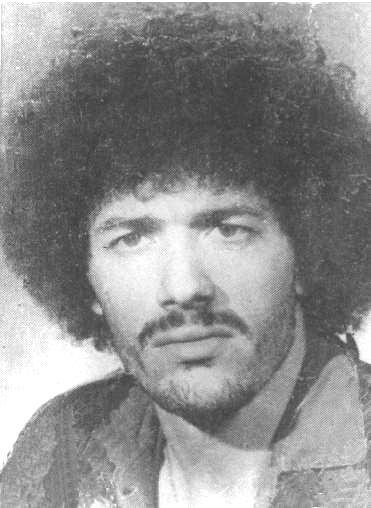

On est en droit d’espérer une halte qui puisse permettre un regard lucide, franc et dénué de l’esprit exclusivement commémoratif sur le legs de Matoub Lounès. En d’autres termes, quand est-ce qu’on pourra célébrer l’artiste dans toute sa dimension et le sortir de cette tour d’ivoire de rebelle qui statufie le personnage plus qu’elle ne sert son image ? À bien y réfléchir, la position de rebelle se lit dans tout Matoub. Rebelle au silence, au texte trop facile, aux images redondantes qui revenaient souvent dans l’ancienne chanson ; rebelle à la manière consacrée et ritualisée d’accepter la fatalité.

On est en droit d’espérer une halte qui puisse permettre un regard lucide, franc et dénué de l’esprit exclusivement commémoratif sur le legs de Matoub Lounès. En d’autres termes, quand est-ce qu’on pourra célébrer l’artiste dans toute sa dimension et le sortir de cette tour d’ivoire de rebelle qui statufie le personnage plus qu’elle ne sert son image ? À bien y réfléchir, la position de rebelle se lit dans tout Matoub. Rebelle au silence, au texte trop facile, aux images redondantes qui revenaient souvent dans l’ancienne chanson ; rebelle à la manière consacrée et ritualisée d’accepter la fatalité.

Il était rebelle à l’ordre établi dans toutes ses variantes et catégories aussi bien dans le domaine artistique et esthétique que dans le domaine de l’engagement social et culturel. Si, aujourd’hui, le mot rebelle paraît quelque peu étroit pour la personne de Matoub, c’est par l’usage exclusivement politique qu’on en fait. L’opposition politique de Matoub contre la dictature du pouvoir et contre toute forme d’asservissement dont les conservateurs et les théocrates formaient le dessein ne souffre aucune équivoque. Par ces chansons et son combat quotidien, il en donné la preuve jusqu’à son ultime souffle. Cependant, l’énergie créatrice et démiurgique de l’artiste – qui lui permet justement cette forme d’élévation – est puisée en lui-même, dans ce regard qu’il jette sur la société, la montagne, les vallons, le labeur de l’homme de peine, l’amant grugé, le soupirant fatigué, l’éternel exilé, l’émigré recroquevillé sur lui-même, la femme de l’émigré – patiente mais toujours triste –, l’homme déchu dans la fange touché par une forme de déréliction humaine, le prisonnier, le condamné à mort, l’homme trahi par ses frères,… Il n’y a pas de situation sociale ou politique que l’œuvre de Matoub a oubliée ou évacuée.

Il semble que le véritable travail sur Matoub reste à faire. Plus de vingt ans d’une carrière fulgurante, vécue d’une façon exaltante à la ‘’vitesse de la lumière’’. Il fallait tout dire. C’est comme si l’artiste avait une forme de prémonition sur un destin qui sera écourté par la bêtise et la barbarie algériennes de la fin du XXe siècle.

Une analyse globale, sereine et méthodique de la poésie de Matoub devra nécessairement ‘’faire la lumière’’ sur cette conjonction heureuse entre la personne du chanteur, le contexte social et politique du pays et le destin de son peuple. Cette conjonction, Matoub l’a voulue présente dans la plupart de ses chansons et le tableau se déroule d’une façon si harmonieuse et si naturelle que l’on a de la peine à imaginer ces destins séparés ou racontés individuellement

Une esthétique de la rébellion

Trop rares sont les poèmes de Matoub Lounès où la vie privée du chanteur est assez éloignée des thèmes majeurs qu’il a eu l’occasion de traiter dans sa courte mais exaltante vie. Au cours d’une carrière artistique qui s’étale sur environ vingt ans – et que seul son destin tragique a pu arrêter à Tala Bounane un certain 25 juin 1998 –, Matoub a carrément bouleversé le cours de la chanson kabyle en lui apportant un souffle nouveau et novateur marqué par la fougue et le rythme de la jeunesse, l’esprit rebelle et une sensibilité à fleur de peau.

Pourtant, en venant à la chanson, il n’a pas trouvé le terrain vierge. Au contraire, une génération post-Indépendance, pleine d’énergie et d’imagination, a pu s’imposer auprès d’un auditoire assoiffé des mots du terroir et des rythmes ancestraux, catégories artistiques niées et malmenées par la culture officielle imposée par le parti unique. Ainsi, Aït Menguellet, Ferhat Imazighène Imula et Idir ont pu se mettre au diapason des aspirations de la jeunesse de l’époque, et le cours des événements a fait d’eux – peut-être à leur corps défendant – des ‘’porte-parole’’ attitrés d’une population déçue par l’ère de l’après-indépendance faite d’arbitraire, de népotisme, de négation des libertés et de l’identité berbère.

C’est dans ce contexte, dont le début de maturation peut être situé vers 1977, année du double trophée de la JSK (Coupe d’Algérie et championnat) qui a vu une jeunesse kabyle enthousiaste et déchaînée cracher les quatre vérités au président du Conseil de la révolution présent au stade du 5-Juillet à Alger. Pour punir la région pour une telle ‘’indiscipline’’, le gouvernement rebaptisa la JSK du nom de la JET (Jeunesse électronique de Tizi Ouzou), sujet qui fera l’objet d’une chanson de Matoub.

Sur ce terrain déjà abondamment fertilisé par une prise de conscience de plus en plus avancée, Matoub évoluera en apportant sa touche et son style personnels et qui se révéleront par la suite comme une véritable révolution dans la chanson kabyle en général.

Après les premières chansons où se mélangent amour, ambiance de fête et rébellion primesautière, thèmes bâtis sur des textes généralement courts et des rythmes vifs, Matoub Lounès épousera la ‘’courbe’’ des événements en s’en faisant parfois le ‘’chroniqueur’’, le commentateur et l’analyste.

Et le premier et le plus important événement que Matoub a eu à vivre dans sa région, alors qu’il était âgé d’un peu plus de vingt-cinq ans, était bien sûr le Printemps berbère d’avril 1980. Pour toute la population de Kabylie, et même pour l’ensemble du pays, Avril 1980 est considéré comme le premier mouvement sortant des entrailles de la population après l’indépendance du pays en 1962. Tout ce qui s’est passé avant cette date – fussent-elles des émeutes – était circonscrit aux luttes du sérail et était géré en tant que tel. Le Mouvement berbère de 1980, qui a commencé en mars et dont le plus gros des troubles s’est étalé sur quatre mois – en vérité, ce Mouvement n’a jamais pris fin et tout ce que vivra la Kabylie des décennies plus tard est frappé du sceau d’avril 80 –, allait constituer le bréviaire et le champ d’action de la poésie de Matoub. L’Oued Aïssi, Si Skikda i t n id fkène, et d’autres chansons aussi émouvantes et fougueuses les unes que les autres, sont le point de départ d’un parcours de chanson engagée que ne démentiront ni le temps ni les événements. ‘’Engagée’’, une épithète certes galvaudée, par le pouvoir politique d’abord – car il place et classe tous ses courtisans, artistes ou autres faux intellectuels, dans cette catégorie tant ‘’convoitée’’ – et ensuite par de médiocres chansonniers à la recherche d’une hypothétique gloire qui viendrait, si c’est possible, de la débordante générosité du sérail. Mais tel que défini initialement, Matoub répond parfaitement- et jusqu’au drame – aux canons de l’engagement.

Partant de ce constat irréfutable, il s’avère que c’est sans grande surprise que l’on découvre à quel point la vie personnelle, et même intime, du chanteur vient se mêler, s’imbriquer et parfois se confondre au destin collectif que Matoub met en scène dans ses poèmes. Et ce n’est pas par hasard que les chansons qui excellent dans se genre d’‘’amalgame’’ volontaire soient les plus volumineuse, les plus longues. Que l’on s’arrête sur Azrou n’Laghrib (1983), Ad Regmegh qabl imaniw (1982) et l’inénarrable A Tarwa n’Lhif (1986). Toutes les trois portent la marque d’une errance de l’auteur – où se mêlent éléments réels et quelques séquences de fiction poétique – associée à l’épopée de toute une région, un pays, une nation.

D’autres textes plus courts adoptent la même architecture : A y ammi aâzizène, ayn akka tghabedh ghef allan ?, Tkallaxm-iyi di temziw, xellasgh awen ayn ur d ughagh, Ugadegh ak Rwin…,

Parcours épique, vision lyrique

Dans le poème Ad Regmegh qabl imaniw (1982) par exemple, nous constatons clairement que presque la moitié du texte concerne la vie personnelle de l’auteur. Il en fait un prélude auquel il associe une mélodie et une musique bien spécifiques. Lorsqu’il prend l’élan pour aborder le joyau du thème du poème, il force la cadence, décrit le parcours et le destin du pays, s’attaque aux faussaires, aux tyrans et aux corrompus. Mais la trace de l’individu – de l’auteur doit-on dire – ne disparaît pas pour autant. L’on a l’impression que Matoub évite et abhorre même la description impersonnelle. Elle rendrait peut-être froid le portrait et moins persuasif l’argument. C’est pourquoi, en filigrane, le narrateur se met toujours en évidence et témoigne, prend acte, prend à témoin, déplore, dénonce, met à nu, fustige, ironise. Dans ce conglomérat d’événements et de situations, le narrateur prend une position clef dans le processus de décryptage.

Dans ce genre de pièces ressemblant à une grande épopée, le lyrisme et la touche personnelle semble dépasser le simple souci du décor littéraire. Il participe d’une vision où le destin personnel n’est pas un simple ‘’prolongement collatéral’’ du fatum collectif. Les deux situations fusionnent pour former une seule contingence conditionnée par l’histoire, la culture et la politique.

Dans son élan de sincérité ordinaire, il aspire à une justice immédiate et la réalise sur-le-champ. Il s’afflige des remontrances et des insultes avant de s’adresser à ses compatriotes pour leur reprocher leur comportement politiquement suicidaire et historiquement sans issue.

Il prend son courage à deux mains et dit avoir ‘’teinté sa figure avec la suie d’un brandon’’, pour signifier qu’il ne reculera devant aucune gêne factice ni aucun sentiment de pudeur mal placée. ‘’Lavons notre linge sale hinc et nunc (ici et maintenant)’’, semble-t-il suggérer. L’audace et la bravoure de se regarder les yeux dans les yeux réclament d’aller jusqu’au fond des choses et parfois loin dans le temps.

C’est ce que Matoub insinuait dans une autre chanson en déplorant que l’occupation de Fort-National en 1857 par l’armée française relevât, en partie, d’une traîtrise de quelques éléments de chez nous.

Le sort de l’individu tel que décrit par Matoub dans le texte-prélude plonge dans la déréliction humaine : sur lui, le malheur tombe dru comme la pluie d’automne ; il est noirci par les épreuves de la vie et traîne dans la fange. Adverse fortune qui fait de lui un adepte involontaire du mal et un ennemi des belles choses. Errant pieds nus par les bois et maquis, il n’a su distinguer la lumière des ténèbres ; sans progéniture, il se voit déjà sans héritier. Brisant toutes les brides qui l’entravaient, il décide d’aller quêter la vérité sur le pays et ses héros injustement exilés ou assassinés. Ici, les allusions sont à peines voilées. Mais pour ceux qui ont suivi les événements des années 1960 et 1970, ce ne sont plus des allusions ; ce sont des repères spatiaux et chronologiques. Matoub prend son bâton de pèlerin et se rend à Madrid où fut tué Mohamed Khider, un héros de la révolution algérienne. De là, il compte révéler les lugubres scandales des autorités politiques algériennes qui ne savent réduire le rival politique qu’en le trucidant. Le périple conduit le narrateur en Suisse où est censé être déposé l’argent de la nomenklatura acquis par la rapine et la corruption. De là, il passe en Allemagne où le grand révolutionnaire Krim Belkacem, exilé dans ce pays, fut étranglé dans sa chambre d’hôtel par des ‘’inconnus’’.

Le texte se poursuit par un réquisitoire contre le régime du parti-État qui avait confisqué les libertés, la dignité et l’identité des Algériens. Les votes organisés par le FLN étaient des scrutins à la Naegelen, soit comme le dit la gouaille populaire de l’époque : ‘’un vote massif pour oui bessif’’. Mais Matoub ne ménagera personne. La désunion et les éternelles rivalités entre les Kabyles ont fortement contribué à installer chez eux la débandade et la défaite.

Dans la veine du texte de Ad Regmegh qabl imaniw, Matoub a su élaborer d’autres chansons d’inégal volume tout au long des années 1980 et 1990. A chaque fois, le nouveau contexte enrichit le poème des nouveaux repères et événements lui servant de support : emprisonnement des leaders kabyles en 1985 (Ligue des droits de l’homme et enfants de chouhada), Journées d’Octobre 1988 où Matoub lui-même reçut une rafale de Kalachnikov, émergence de partis politiques islamistes – en particulier le FIS – et avènement du terrorisme islamiste dont il sera la victime (kidnappé en 1994).

On remarque que, au-delà d’une certaine vision poétique ou de représentation des choses qui assimile destin collectif et destin individuel, Matoub a eu à vivre physiquement, dans moult situations, cette forme d’imbrication de destins. Privilège de poète rebelle et provocateur – au sens katébien du terme – ou simple et éblouissante contingence, le résultat étant, en tout cas, des plus délicieux.

Lorsque la métaphore s’incarne dans le corps et le geste de la réalité, elle prend les dimensions de la geste et du verbe démiurgiques..

‘’Le bateau ivre’’ ou le destin collectif de l’individu

Le texte de A Tarwa L’hif est sorti en 1986 dans un album qui compte trois autres chansons. Il s’étale sur environ une demi-heure, occupant ainsi une face complète de la cassette. La sortie de l’album a eu lieu une année après les événements de 1985 que l’historiographie nationale n’a pas encore bien mémorisés. Pendant les jours torrides de l’été de cette année où fut commémoré avec un faste indécent le 23e anniversaire de l’Indépendance, des militants politiques et associatifs activant dans la clandestinité imposée par le parti unique ont été arrêtés et emprisonnés dans le pénitencier de Berrouaghia. Ils furent des dizaines : fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l’homme, membres de l’Association des enfants de chouhada, membres du parti clandestin le MDA,… Déjà, lors de la journée de l’Aïd El Adha, à l’aube, la caserne de police de Soumâa à Blida fut investie par les éléments islamistes appartenant à la branche de Bouyali et Chabouti. Ils emportèrent des armes et se replièrent par la suite sur les monts de l’Atlas blidéen entre Larbâa et Tablat. Les services de sécurité ne viendront à bout de ce groupe que quelques mois plus tard. De son côté, l’élite kabyle a été étêtée et la presque totalité des activistes a été arrêtée (Ali Yahia, Saïd Sadi, Hachemi Naït Djoudi, Ferhat Mehenni,…). Le 5 septembre, ce sera le tour du poète Lounis Aït Menguellet à qui – parce que faisant la collection de vieilles armes dans son domicile – il sera reproché de ‘’détenir des armes de guerre’’. Le chanteur sera condamné à trois ans de prison.

A l’étranger, c’est grâce à la présence d’esprit de journalistes français venus couvrir le rallye Paris-Alger-Dakar qui, à l’époque passait par notre pays, que l’écho de la répression a pu franchir les frontières. Des équipes de journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision ont pu fausser compagnie à l’institution de Thierry Sabine à partir d’Alger pour se rendre en Kabylie afin de faire des reportages sur les manifestations de la population qui demandait la libération des prisonniers.

Cinq ans après le grand réveil de la Kabylie, appelé Printemps berbère, toutes les tentatives d’exercice de la citoyenneté émanant de la société sont écrasées par la machine infernale de la répression de l’État-parti. Les espoirs et les ambitions de la partie la plus éclairée de la société se transformèrent en d’affligeants désenchantements et en de lourdes interrogations. Cette forme d’impasse politique et sociale aura pour terrain d’expression idéal la chanson. Chez Aït Menguellet (l’album Asefru) et Matoub (l’album Les Deux compères), les événements et les questionnements qu’ils charrient transparaissent ouvertement ou en filigrane selon le style de chacun de ces deux poètes.

C’est après Les Deux compères que Matoub produira A Tarwa L’hif. Le texte est bâti sur une logique mêlant la narration et la réflexion, le présent et le passé, le destin individuel et le destin collectif. L’on a rarement vu un texte aussi dense et aussi synthétique prendre des développements tentaculaires au point de mêler les détails de la vie privée du chanteur aux grandes préoccupations du pays, voire de l’homme en général.

Le désenchantement se lit de bout en bout tout au long de ce texte. L’auteur revient de ses illusions en mettant en relief le craquellement des amitiés militantes face aux appâts dressés par le pouvoir politique. Le jeu du sérail est vraiment serré ; il crée des déchirures et sème la zizanie dans le corps de la société qui lui paraît comme un ennemi en puissance, voire en acte. Suivent alors les échanges d’accusation, de calomnies et d’invectives. La méfiance règne en maître, et le maître de céans, le prince pour bien le nommer, se met en spectateur, jouissant de ces prouesses et jubilant d’ivresse de pouvoir.

Adverse fortune

Pour exprimer la complexité d’une telle situation, Matoub Lounès a eu recours à une voie de narration qui prend les allures d’une véritable épopée. Dans toutes les scènes qu’il a eu à présenter, il donne l’impression – voire une nette image – que sa personne est mêlée, parfois enfoncée jusqu’au coup, dans cette terrible aventure du pays. Infortune, exil, abandon de la famille, mobilisation forcée pour des causes étranges et étrangères par la volonté du prince, déréliction humaine. Tout cela suit la trame et les péripéties d’un récit d’un individu auquel s’identifie le chanteur.

On retrouve aisément les grandes préoccupations exprimées par Matoub dans d’autres chansons politiques antérieures, comme on retrouve aussi, émaillant le texte par-ci par-là, des thèmes développés par Aït Menguellet, Ferhat Imazighène Imula ou inspirés de la mémoire et de la culture populaires. Mais la verve et le mordant de Matoub ont donné à la chanson des couleurs et des accents particuliers.

La tendance prononcée de Matoub pour une rhétorique et une emphase kabyles insérées dans un contexte moderne est ici confirmée et consacrée. A partir d’éléments de la culture populaire, il construit une sentence telle que celle-ci : « La laine qui est blanche, si elle était portée par des lions et non des brebis, rares seraient ceux qui en porteraient la tunique. »

Le désillusionnement issu du non-aboutissement des luttes engagées par la société et son élite pour l’émancipation citoyenne et le recouvrement des droits culturels a entraîné avec lui des goûts d’amertume que l’on retrouve dans la plupart des chansons kabyles à partir de 1981 : Tivratin, Askuti, Arrac n’Ldzaïr de Lounis Aït Menguellet et toute une série de chansons de Matoub ont essayé de décrypter les tares et les failles de la société qui ont fait que ses luttent n’aboutissent pas. Intérêts personnels divergents, appât du gain, corruption et d’autres ‘’vices rédhibitoires’’ qui donnent une image peu flatteuse de soi. Aït Menguellet disait que «ce sont vos propres figures que vous redoutez de rencontrer (en vous regardant dans le miroir)». Le mal, en quelque sorte, est en nous. Mais la critique du pouvoir tyrannique, ‘’corrompu et corrupteur’’ et se voulant éternel est plus que jamais argumentée et mise en avant.

Le mal se trouve plus généralisé et plus insidieux que l’on a tendance à le croire. Il ne se limite pas aux sphères du pouvoir. C’est l’organisation de la société et la culture dominante qui tracent les limites du ‘’raisonnable’’ et du ‘’politiquement correct’’. Là où le pouvoir de l’argent évince les valeurs ancestrales de vaillance et d’honnêteté, il ne reste que des caricatures de la morale.

‘’L’imposture mène notre monde’’

A la recherche de la vérité, le personnage de A Tarwa L’hif se démène et se fourvoie. « C’est la vérité blanche comme suaire qui fait de moi que dans tous ces pièges je me perds », dit-il.

Le règne de la médiocrité et la marginalisation des compétences et des valeurs sûres sont un mal qui ronge la société depuis l’Indépendance du pays : « Ô malheur, ô désastre que la vie nous offre ! Les sots deviennent des astres et l’homme bon traîne encore. »

La reconnaissance des hommes de valeur ne vient, quand elle vient, qu’après leur disparition : « C’est après qu’il meurt qu’on accorde à l’homme sa valeur. » Mais, ajoute Matoub, à quoi cela va servir ?

» Même si de son vivant

On le prenait pour un sot,

Aujourd’hui si on l’orne de beaux mots,

On sait qu’il est perdu à jamais.

Avec un amas d’ignominie

Semée de misère et d’infamie.

Il était à bord d’un vaisseau trouble,

Mit le pied dans une mer profonde.

Pris par l’onde ;

Son exploit devient proverbial. »

Le texte est plein de références à l’histoire politique récente de notre pays. Les allusions à certains faits réels sont très visibles : assassinats d’hommes politiques, marginalisation, vengeance… « Combien de ceux qu’ils ont étranglés à qui, vivants, ils devaient allégeance et vivats ! »

La verve et la rage de Matoub de vouloir dire, communiquer, exploser (ad ibbaâzaq !) sont sans doute contenues dans cette envolée courroucée :

« Écoutez-moi bien, ô vous que je connais :

Si vous voyez que je me trompe,

Sur ma tombe, vous pouvez cracher. »

Contrairement au style pondéré d’Aït Menguellet (« Si vous voyez que je me trompe, rendez-moi au droit chemin », dit-il dans Tivratin), Matoub enfourche une monture fougueuse chez laquelle le mors et la bride sont tous les deux lâchés. Ce style ‘’irrévérencieux’’ exprime en fait une très grande sensibilité du chanteur. Cela est valable pour toutes les parties de la chanson où la vie privée du ‘’protagoniste’’ se trouve mêlée de force à la philosophie et l’architectonie du texte.

‘’Consolez-vous, chers parents,

Puisque la vague du temps

M’a ravi à vous.

Ceux-là que nous supposions instruits,

Une belle fraternité,

Aujourd’hui me mettent à l’index.

Ils se sont concertés sur mon nom

À le souiller pour de bon

Qui l’entendra frémira.

Ainsi, la vie m’a réservé

Une place parmi les chiens

Qui me dévoreront à leur faim’’.

Et c’est en explorant la vie intérieure des personnages et leur statut social que Matoub fait l’usage le plus subtile et le plus étendu des figures de la rhétorique (métaphores, allégories, paraboles,…) au point de vouloir nous embarquer dans un périple romanesque où sont décrits les moments de l’assemblée de village où le personnage est rejeté et méprisé par ses pairs, le vaisseau imaginaire qui l’emportera sur une mer en colère vers une destination inconnue, le message de divorce envoyée à sa femme…

Avec A Tarwa L’hif, c’est à un véritable voyage que nous invite Matoub dans les dédales de l’organisation de la société, dans les arcanes souillés du pouvoir politique et du pouvoir de l’argent et, enfin, dans les labyrinthes et les tourments de la vie individuelle. Dans tous ces jeux d’intérêts et de guerre éternelle où l’homme est vu comme l’ennemi de l’homme, Matoub, comme Aït Menguellet dans Ammi, dresse l’amère sentence : « L’imposture mène notre monde. »

par Amar Nait Messaoud